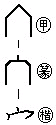

「安んずる所なり。宀の下、─の上に従う。会意。指事。多の省声」 ・・・多は意符であり音符ではない。

「安んずる所なり。宀の下、─の上に従う。会意。指事。多の省声」 ・・・多は意符であり音符ではない。肉を整然とかさねて、宀(やね)の下においたさま。

神への供物が、形よく整うことを示す会意文字。

<倉頡篇> の「宜とはその所を得るなり」という解釈は、<説文> のものよりも明快である。かどあるさまを意味する点では、義・儀 と同系である。なお、

<礼記、王制> 「社に宜す」。

<爾雅、釈天> 「大事をおこし、大衆を動かすには、必ずまず社に事(つか)うるあり、しかる後、出ず。これを宜という」。

の二条は、宜(供物を整えて祀る)の原義をよく保存した用例である。

※ 『漢字語源辞典』(学燈社) p.592

字

会意。

会意。「宀(やね)+多(肉を盛ったさま)」 で、肉をたくさん盛って、形よくお供えするさまを示す。

転じて、形がよい、適切であるなどの意となる。

(注1) 【宀】 (メン[呉]、ベン[漢] 屋根、おおい)

(注2) 【多】 (夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す)

味

「宜其室家=其の室家に宜しからん」〔詩経・周南・桃夭〕

(2) むべ。当然である。「不亦宜乎=亦た宜ならずや」

「宜乎=宜なる乎」〔孟子・梁上〕

(3) よろしく…べし。したほうがよい。するのがよかろう。

「宜鑒于殷=よろしく殷に鑒みるべし」〔詩経・大雅・文王〕

(4) (ギす)出陣を告げるために、社(土地の氏神)をまつる。また、その祭り。

「宜乎社=社に宜す」〔礼記・王制〕

族

我-義-宜-雁-岸-顔-言 ・・・ かどばっている の 家族

我-義-宜-雁-岸-顔-言 ・・・ かどばっている の 家族